Impostor Syndrome Developer 2025: 5 Framework Mental yang Bikin Gue Gak Overthinking Lagi

Oct 12, 2025

8 min read

Pernah gak sih lo duduk di depan komputer, melihat kode yang lo tulis, lalu tiba-tiba berpikir: “Anjir, gue beneran bisa coding gak sih? Apa gue cuma kebetulan beruntung aja sampai sejauh ini?”

Kalau pernah, tenang, lo gak sendirian. Perasaan itu sangat umum bahkan dialami oleh mayoritas developer di seluruh dunia. Ya, impostor syndrome itu nyata.

Gue pribadi pernah mengalami fase di mana setiap kali dapat feedback positif atau apresiasi, yang terpikirkan malah: “Pasti mereka belum tahu kalau gue sebenarnya gak sepintar ini.” Pola pikir yang merusak banget, kan?

Tapi setelah dua tahun berkutat dengan pola pikir ini dan beberapa kali nyaris burnout, gue akhirnya menemukan 5 framework mental yang benar-benar mengubah segalanya. Ini bukan cuma teori, tapi sudah gue praktikkan langsung. Hasilnya? Gue jadi jauh lebih tenang dan produktif.

Apa Sih Sebenarnya Impostor Syndrome Itu?

Impostor syndrome adalah perasaan kronis bahwa lo tidak layak atas posisi atau pencapaian yang lo miliki. Dalam konteks developer, ini biasanya muncul sebagai:

- “Gue gak sebagus developer lain.”

- “Kode gue jelek banget, pasti ketahuan.”

- “Gue cuma copy-paste dari Stack Overflow doang.”

- “Suatu saat pasti ketahuan kalau gue sebenarnya gak bisa apa-apa.”

Yang bikin makin parah, di era 2025 ini kita juga punya tekanan tambahan dari AI tools. Pernah merasa seperti ini? “Kalau ChatGPT bisa coding, kenapa perusahaan harus bayar gue?”

Percayalah, lo gak sendirian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mayoritas developer mengalami impostor syndrome di berbagai tingkatan, dan fenomena ini bahkan lebih umum di komunitas teknologi Indonesia.

Framework #1: The Evidence Journal 📝

Konsep: Kumpulkan bukti konkret dari pencapaian lo, sekecil apa pun.

Mengapa ini berhasil: Impostor syndrome cenderung membuat kita fokus pada kegagalan dan mengabaikan keberhasilan. Evidence journal memaksa otak kita untuk mengakui prestasi yang sudah ada.

Cara implementasi:

## Weekly Evidence Log

- Senin: Berhasil memperbaiki *bug* yang sudah tertunda 3 hari.

- Selasa: Berhasil meningkatkan performa website hingga 40% lebih cepat.

- Rabu: Berhasil menutup celah keamanan yang kritis di website.

- Kamis: Berhasil menyelesaikan website sesuai *timeline* yang dijanjikan.

- Jumat: Melakukan *deploy feature* baru tanpa ada *critical issue*.Pro-Tip: Tulis dalam bahasa yang nyaman, tidak perlu formal. Yang penting jujur dan spesifik.

Gue pribadi memakai Notion untuk ini. Setiap kali mulai ragu sama diri sendiri, gue membuka journal ini dan mood langsung membaik.

Framework #2: The Growth Spectrum 📈

Konsep: Ubah pola pikir dari “gue gak bisa” menjadi “gue belum bisa sekarang”.

Mengapa ini berhasil: Ini adalah perbedaan antara fixed mindset vs growth mindset. Kata “sekarang” sangat kuat karena mengakui bahwa skill itu bisa dikembangkan.

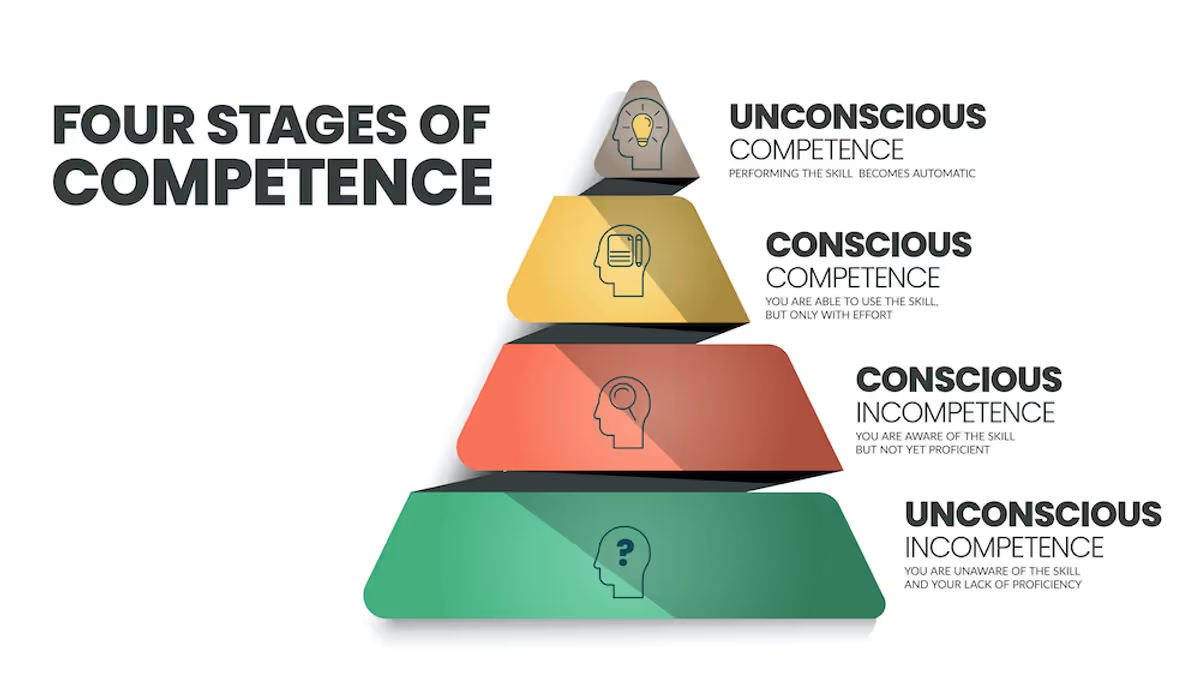

Spektrum Belajar:

- Unconscious Incompetence: Tidak tahu kalau tidak tahu.

- Conscious Incompetence: Sadar kalau tidak tahu (← Lo ada di sini, dan itu bagus!).

- Conscious Competence: Bisa, tapi masih harus berpikir.

- Unconscious Competence: Sudah menjadi kebiasaan alami (second nature).

Contoh Praktis:

- ❌ “Gue gak ngerti TypeScript.”

- ✅ “Gue masih mempelajari fitur-fitur TypeScript yang lebih advanced.”

Langkah Aksi:

- Identifikasi skill yang ingin lo kembangkan.

- Pecah menjadi target belajar yang realistis.

- Rayakan kemajuan di setiap tahap.

Framework #3: The Attribution Reframe 🔄

Konsep: Ubah cara lo mengatribusikan kesuksesan dan kegagalan.

Atribusi toxic yang umum:

- Kesuksesan = Keberuntungan, waktu yang tepat, bantuan orang lain.

- Kegagalan = Ketidakmampuan personal, kurangnya bakat.

Reframe atribusi yang lebih sehat:

- Kesuksesan = Kombinasi dari usaha, pengembangan skill, dan ya, sedikit keberuntungan (yang semua orang butuhkan).

- Kegagalan = Kesempatan belajar, masalah pada sistem, atau celah skill yang bisa diperbaiki.

Contoh nyata dari pengalaman gue:

Versi toxic: “Gue dapat tanggung jawab baru cuma karena yang lain resign, bukan karena gue pantas.”

Versi yang di-reframe: “Gue dapat tanggung jawab baru karena konsisten memberikan hasil kerja yang baik, bisa diandalkan, dan sudah menunjukkan perkembangan. Waktu memang menjadi faktor, tapi kesempatan itu datang kepada orang yang siap.”

Latihan: Tulis 3 pencapaian terbaru lo, lalu praktikkan untuk melakukan reframe cara pandangnya menjadi lebih seimbang.

Framework #4: The Competence Ladder 🪜

Konsep: Pahami bahwa di industri teknologi, semua orang selalu belajar. Yang penting bukan menjadi yang terpintar, tapi menjadi yang paling mudah beradaptasi.

Pengecekan Realitas:

- Senior developer juga melakukan Googling untuk sintaks dasar.

- Tech lead juga membaca dokumentasi.

- CTO juga menonton tutorial di YouTube.

- Bahkan Linus Torvalds pernah berkata ia tidak hafal seluruh kernel Linux.

Posisi lo di tangga ini:

Level Ahli ← Orang lain

↑

Tingkat Lanjut ← Mungkin senior lo

↑

Menengah ← Lo ada di sini (dan itu normal banget!)

↑

Pemula ← Lo pernah di sini sebelumnya

↑

Benar-benar Baru ← Ingat perasaan ini?Poin kuncinya: Lo gak perlu jadi ahli di semua hal. Industri ini terlalu luas dan bergerak cepat. Yang penting adalah:

- Kuasai hal-hal fundamental.

- Lakukan spesialisasi di beberapa area.

- Tetap penasaran dan terus belajar.

- Tahu kapan harus meminta bantuan.

Framework #5: The Impact Focus 🎯

Konsep: Alihkan fokus dari “seberapa pintar gue” ke “seberapa berguna kontribusi gue”.

Mengapa ini berhasil: Impact (dampak) itu bisa diukur dan objektif. Perasaan tentang kompetensi itu subjektif dan sering kali menyesatkan.

Indikator impact untuk developer:

Impact pada Kualitas Kode:

- Berapa banyak bug yang berkurang setelah lo menerapkan best practices?

- Berapa kali kode lo di-reuse oleh tim lain?

- Seberapa readable dan maintainable kode yang lo tulis?

Impact pada Tim:

- Berapa kali lo membantu anggota tim menyelesaikan masalah?

- Apakah alur kerja yang lo sarankan dipakai oleh tim?

- Bagaimana feedback dari code review yang lo berikan?

Impact pada Bisnis:

- Feature yang lo buat menambah user engagement berapa persen?

- Optimisasi yang lo lakukan mengurangi biaya server berapa?

- Perbaikan bug dari lo mencegah downtime berapa jam?

Contoh personal: Dulu gue selalu insecure dengan kemampuan algoritma gue yang pas-pasan. Tapi ketika gue fokus pada dampak, ternyata gue kuat di area lain: melakukan debugging pada masalah kompleks, menjadi mentor bagi junior, dan menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi teknis yang jelas.

Setiap orang punya kekuatan yang berbeda, dan itulah yang membuat sebuah tim menjadi kuat.

Tips Pemeliharaan: Agar Framework Ini Melekat 🔄

1. Check-in Mental Mingguan (15 menit setiap Jumat)

- Tinjau evidence journal.

- Refleksikan pertumbuhan di minggu ini.

- Rencanakan fokus belajar untuk minggu depan.

2. Dukungan Komunitas

Bergabunglah dengan komunitas developer Indonesia yang suportif:

- PHPID, React ID, Flutter Indonesia (sesuai tech stack lo).

- Tech Twitter Indonesia - ikuti developer yang berbagi perjalanan belajar.

- Meetup lokal - lakukan networking dengan developer lain.

3. Mentorship (Dua Arah)

- Cari seorang mentor: Senior yang bisa memberikan perspektif.

- Jadi mentor untuk orang lain: Mengajari orang lain ternyata sangat meningkatkan kepercayaan diri.

4. Diversifikasi Sumber Belajar

Jangan hanya fokus pada technical skills:

- Soft skills: Komunikasi, manajemen proyek.

- Hubungkan Kode dengan Kebutuhan Pengguna: Pahami masalah nyata yang coba diselesaikan oleh fitur yang sedang kamu buat.

- Pengetahuan industri: Ikuti tren teknologi dan praktik terbaik.

Tanda Bahaya: Kapan Harus Mencari Bantuan Profesional 🚨

Framework ini sangat kuat, tapi ada beberapa kondisi di mana lo mungkin butuh bantuan profesional:

- Impostor syndrome sampai memengaruhi kesehatan fisik (susah tidur, serangan cemas).

- Tidak bisa menikmati pencapaian sama sekali.

- Menghindari peluang karena takut “ketahuan”.

- Mengalami burnout yang berkepanjangan.

- Mengalami depresi atau kecemasan yang parah.

Kesehatan mental adalah urusan serius. Kalau sudah terasa sangat berat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.

Rencana Aksi: Mulai Hari Ini 🚀

Oke, teori sudah cukup. Sekarang waktunya beraksi:

Minggu 1: Siapkan Evidence Journal

- Buat dokumen (Notion/Google Docs/apa pun).

- Berkomitmen untuk menulis minimal 1 pencapaian per hari (sekecil apa pun).

Minggu 2: Latih Attribution Reframe

- Setiap kali sadar memberikan penilaian yang toxic, latih untuk melakukan reframe.

- Bagikan 1 cerita sukses yang sudah di-reframe ke teman atau mentor.

Minggu 3: Petakan Competence Ladder Lo

- Buat daftar skill yang lo punya sekarang.

- Identifikasi 1-2 skill yang ingin dikembangkan.

- Buat rencana belajar yang realistis.

Minggu 4: Fokus pada Impact

- Identifikasi 1 dampak konkret yang bisa lo ukur.

- Pantau progresnya dan rayakan perbaikannya.

Kesimpulan

Impostor syndrome bukan sesuatu yang bisa “disembuhkan” sekali jalan. Ini lebih seperti skill pemeliharaan yang harus dipraktikkan terus-menerus.

Yang gue pelajari selama dua tahun terakhir adalah ini: You belong here. Lo ada di posisi ini bukan karena kebetulan. Ada kombinasi usaha, skill, waktu, dan ya, sedikit keberuntungan dan begitulah cara semua orang sampai di sini juga.

Industri teknologi itu brutal dalam hal kecepatan inovasi, tapi luar biasa dalam hal komunitas dan peluang berkembang. Nikmati perjalanannya, rayakan kemenangan kecil, dan ingat: bahkan developer paling senior pun dulu pernah jadi pemula.

Pertanyaan untuk refleksi:

- Framework mana yang paling relevan dengan situasi lo sekarang?

- Apa satu skill yang ingin lo kembangkan, tapi selama ini dihindari karena impostor syndrome?

- Siapa developer yang lo kagumi, dan menurut lo apa yang bisa dipelajari dari perjalanan mereka?

Diskusi ini bisa kita lanjutkan di media sosial. Gue mau dengar pemikiran lo, jadi jangan ragu untuk mention atau kirim DM ke gue di instagram.com/@romi_muh05. Mari kita normalkan pembicaraan tentang kesehatan mental di industri teknologi 💪

Stay curious, stay humble, but most importantly stay confident in your journey.